\今話題の商品をランキングでチェック/

在宅ワーカー必見!仕事効率が上がるデスク周りのゾーニング片付け術

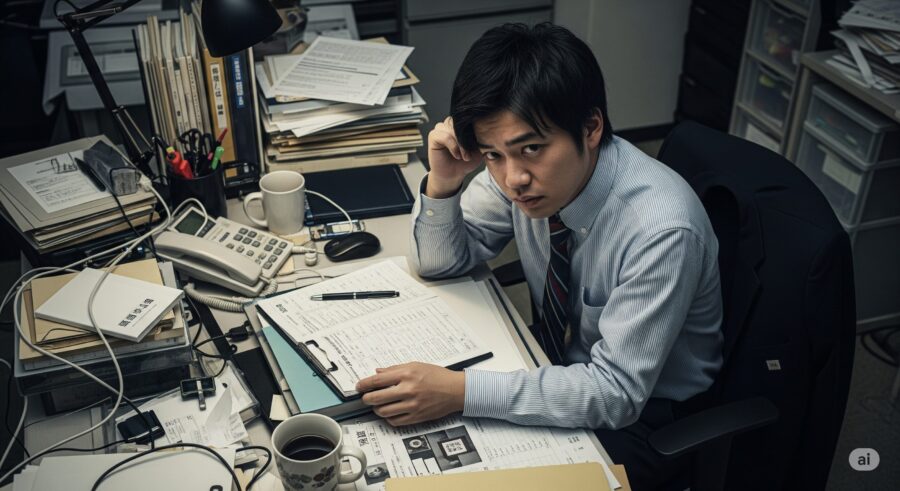

在宅ワークが中心の生活で、「どうも仕事に集中できない」「必要なものがすぐに見つからない」と感じていませんか。

その悩み、実はデスク周りの環境が原因かもしれません。

物が雑然と置かれたデスクは無意識のうちに私たちの集中力を削ぎ、作業効率を大きく低下させてしまいます。

逆に言えば、デスク環境を整えるだけで仕事のパフォーマンスは大きく向上する可能性があります。

この記事では、誰でも簡単に実践できる「ゾーニング」という考え方を取り入れた片付け術を、具体的なステップで詳しくご紹介します。

ゾーニングとは、デスクの上を作業内容ごとにエリア分けし、物の定位置を決めるというシンプルな方法です。

これを理解した上で実践すれば、物を探す時間はなくなり思考が中断されるストレスからも解放されるでしょう。

あなたもこの記事を参考にゾーニング片付け術をマスターして、毎日の仕事がはかどる快適な在宅ワーク環境を手に入れてみませんか。

この記事が、あなたの生産性を高める一助となれば幸いです。

デスクが片付かない原因と仕事への悪影響

デスク周りが散らかる根本的な原因とは

デスク周りがどうしても片付かない、その最も大きな原因は「物の定位置が決まっていないこと」にあります。

一つひとつの物に決まった住所がないため、使い終わったペンや書類を「とりあえず」で空いているスペースに置いてしまうのです。

この「とりあえず置き」が積み重なることで、デスクの上は次第に物で溢れかえってしまいます。

また、仕事で使う書類や文房具だけでなく、読みかけの本や私用のスマートフォン、飲み終わったカップなどが混在することも、散らかりを加速させる一因です。

言ってしまえば、仕事とプライベートの境界線がデスクの上で曖昧になっている状態と言えるでしょう。

このように物の定位置の不在と、多用途の物が混在することがデスクが片付かない根本的な原因となっています。

まずは、自分のデスクに何がどのように置かれているかを把握することが、整理整頓への第一歩となるのです。

集中力の低下を招く散らかったデスク環境

散らかったデスクは、単に見た目が良くないだけではありません。

実は、仕事の集中力を著しく低下させる大きな要因となっています。

私たちの脳は非常に優秀で、意識していなくても視界に入るすべての情報を処理しようと働きます。

そのためデスク上に不要な物が散乱していると、それらが「視覚的なノイズ」となり脳の処理能力を無駄に消費させてしまうのです。

本来であれば目の前の仕事に使うべき集中力や思考力が、無意識のうちに削がれていきます。

さらに、「あの書類はどこだっけ?」と物を探すたびに作業は中断され、集中していた意識も途切れてしまいます。

一度途切れた集中力を取り戻すには、多くの時間とエネルギーが必要になるものです。

このような状態が続くと、作業効率が落ちるだけでなく知らず知らずのうちに精神的なストレスも蓄積されていきます。

整然とした環境は、心の安定にもつながる重要な要素なのです。

仕事がはかどる「ゾーニング」の基本

ゾーニングとは?エリア分けの基本的な考え方

ゾーニングとは、一言で言えば「デスクの上を用途や目的別に区切り、それぞれのエリアに物の住所を決めること」です。

これは都市計画で「住居地域」や「商業地域」を分ける考え方に似ています。

例えば、デスクの中央はPCを置いて作業する「メインワークゾーン」、利き手側はペンやメモ帳を置く「筆記ゾーン」、反対側はコーヒーカップなどを置く「リフレッシュゾーン」といった具合に、役割分担をさせるのです。

こうすることで、全ての物に決まった「住所」が与えられます。

物の住所が決まれば、使い終わった後にどこへ戻すべきかが明確になるため、「とりあえず置き」を防ぐことができます。

ゾーニングを考える際のポイントは、自分の作業動線を意識することです。

PC作業が中心か書類を広げることが多いかなど、自分の仕事のスタイルに合わせて各ゾーンの広さや配置を決めることが、使いやすいデスクを作る鍵となります。

デスクにゾーニングを取り入れる3つのメリット

デスクにゾーニングを取り入れることで、仕事の質を向上させる多くのメリットが生まれます。

主に、以下の3つの大きな効果が期待できるでしょう。

| メリット | 具体的な効果 |

| 1. 作業効率の劇的な向上 | 物の定位置が明確なため、物を探すという無駄な時間が完全にゼロになります。思考を中断されることなく、スムーズに次の作業へ移ることが可能です。 |

| 2. 集中力の持続 | 視界に入る情報が整理され、視覚的なノイズが減少します。これにより、脳が無駄な情報処理にリソースを割くことがなくなり、目の前のタスクに深く没頭できます。 |

| 3. 精神的なストレスの軽減 | 整然とした環境は、心に余裕と落ち着きをもたらします。「片付けなければ」という無意識のプレッシャーから解放され、ポジティブな気持ちで仕事に取り組めるようになります。 |

これらのメリットは、それぞれが独立しているわけではありません。

むしろ、互いに良い影響を与え合います。

例えば、物を探すストレスがなくなれば(メリット3)、集中力は持続しやすくなり(メリット2)、結果として作業効率が上がる(メリット1)という好循環が生まれるのです。

このように、ゾーニングは在宅ワークの生産性を根本から支える強力な手法と言えます。

【実践】デスク周りのゾーニング片付け4ステップ

ステップ1:まずは全ての物をデスクから出す

ゾーニングを始めるにあたり、最初に行うべき最も重要なステップがデスクの上にある物を一度すべて取り出すことです。

ペン一本、クリップ一個に至るまで、完全に空の状態にしてください。

一見すると面倒に感じるかもしれませんが、この工程には大きな意味があります。

それは現状をリセットし、デスク本来の広さや可能性を再認識することです。

物が置かれたまま片付けを始めると、無意識のうちに今までの配置に引っ張られてしまい抜本的な改善が難しくなります。

全ての物を取り出すことで、ゼロベースで理想の作業空間をイメージできるようになるのです。

出した物は床に広げたシートの上などに一時的に置いておくと良いでしょう。

そして、物が何もなくなったデスクの天板をきれいに拭き上げてください。

このリセット作業が、片付けへの意識を高め、成功へと導くための大切な準備運動となります。

ステップ2:使用頻度で「一軍」「二軍」「保管」に分ける

デスクの上を空にしたら、次に出した全ての物を「使用頻度」という基準で分類していきます。

これは、自分にとって本当に必要な物を見極めるための重要な作業です。

具体的には、以下の3つのカテゴリーに分けてみましょう。

| カテゴリー | 基準 | 具体例 |

| 一軍 | 毎日、必ず使う物 | PC、キーボード、マウス、毎日使うペン、当日のタスクリスト |

| 二軍 | 週に1〜2回程度使う物 | ホッチキス、ハサミ、印鑑、たまに参照する書類 |

| 保管・不要 | 月に1回も使わない物、捨てる物 | 過去のプロジェクト資料、使わない文房具、壊れた物 |

この分類作業を行うことで、デスクの上に置くべき物は「一軍」の中でもごく一部であり、多くの物は引き出しや棚に収納すべき「二軍」や「保管」に属することがわかります。

特に、「いつか使うかもしれない」と思ってなんとなく取っておいた物は、思い切って「不要」に分類する勇気も必要です。

もし判断に迷う物があれば、「一時保管ボックス」のような箱を用意し、数ヶ月経っても使わなければ手放すというルールを設けるのも一つの方法です。

この仕分けによって、物の全体量を把握し、管理しやすくなります。

ステップ3:作業内容に合わせてデスク上をエリア分けする

物の分類が終わったら、いよいよデスクの天板にゾーニングを施していきます。

空になったデスクをキャンバスに見立て、自分の主な作業内容に合わせて仮想の線を引いていきましょう。

絶対的な正解はありませんが、一般的なモデルとしては以下のようなゾーン分けが考えられます。

まず、最も重要なのが、PCやキーボードを置く「メインゾーン」です。

ここはデスクの中央の一番広いスペースを確保します。

次に、利き手側のすぐに手が届く範囲に、ペンやメモ帳を置く「サブゾーン」を設けます。

逆サイドには、コーヒーカップや資料を一時的に置くための「リザーブゾーン」を作ると便利です。

例えば、PC作業が9割という方であればメインゾーンを広く取り、手書き作業が多い方はサブゾーンを充実させるといった工夫ができます。

このように、自分のワークスタイルを分析し最適な区画整理を行うことが、機能的なデスクレイアウトを実現する上で非常に重要です。

ステップ4:分類した物を各ゾーンの定位置に戻す

最後のステップとして、ステップ2で分類した物を、ステップ3で決めた各ゾーンの定位置に配置していきます。

ここでの大原則は、「デスクの上に置くのは一軍の物だけ」ということです。

それも、使用頻度が特に高い選りすぐりの一軍メンバーに限定しましょう。

メインゾーンにはPCやモニターを設置します。

サブゾーンには、厳選したペンやメモ帳をペン立てや小さなトレーにまとめて置きます。

こうして、すべての物に「住所」を与えることで、使った後に戻す場所が明確になります。

一方で、ホッチキスやハサミといった「二軍」のアイテムは、デスクの引き出しや近くの棚に収納するのが基本です。

引き出しの中も小さなケースなどで仕切ることで、定位置を決めやすくなります。

「保管」に分類された物は、クローゼットや押し入れなど作業スペースとは別の場所に移動させましょう。

このステップを丁寧に行うことで、物の住所が確定し、機能的で美しいデスクが完成します。

ゾーン別!すぐに真似できる収納のコツ

PC作業ゾーン:モニター台や配線グッズで空間を有効活用

PC作業ゾーンをスッキリさせる鍵は、空間の有効活用と配線の整理にあります。

多くの場合、このゾーンはモニターやノートPCに大きく占領されがちです。

そこでおすすめしたいのが「モニター台」の導入です。

モニター台を使うとモニターの位置が少し高くなるため、自然と良い姿勢を保ちやすくなるという利点があります。

それだけでなく、台の下に生まれたスペースにキーボードやマウス、あるいはノートなどをすっきりと収納することが可能になります。

これにより、デスク上の作業領域を縦方向に広げることができるのです。

また、見た目を乱雑にする最大の原因である配線問題も見逃せません。

ごちゃごちゃしたケーブル類は、ケーブルボックスやケーブルクリップを使ってまとめましょう。

デスクの裏側にワイヤーネットを取り付け、そこに電源タップやACアダプターごと固定する方法も非常に効果的です。

視界から余計な配線が消えるだけで、デスク周りの印象は劇的に改善され集中力も高まります。

筆記・書類ゾーン:立てる収納で一目瞭然

ペンや書類といったアイテムが散らかるのを防ぐ最も効果的な方法は、「立てて収納する」ことです。

物が平置きされると、下にある物が見えなくなり、取り出すのが面倒になってしまいます。

その結果、さらにその上に物を重ねてしまい、雪崩のように散らかっていくのです。

この悪循環を断ち切るために、「立てる」ことを意識してみてください。

例えば、ペンやハサミはペン立てに、付箋やクリップは仕切りのある小さなスタンドに収納します。

書類については、ファイルボックスやドキュメントスタンドを活用するのがおすすめです。

「至急」「対応中」「保管」など、ステータスごとに分類して立てておけば、何がどこにあるか一目でわかります。

これにより、タスクの優先順位も視覚的に管理しやすくなるという副次的な効果も期待できるでしょう。

立てる収納は省スペースでありながら一覧性が高く、取り出しやすいという三つの利点を兼ね備えた非常に優れた整理術なのです。

参考資料ゾーン:ファイルボックスで定位置管理

仕事で使う参考資料や書籍は、気づくとデスクの上に山積みになりがちです。

これらの資料を整理するには、「ファイルボックス」を活用して定位置を管理する方法が効果的です。

まずは、プロジェクトごとや資料の種類ごとにファイルボックスを分け定位置を決めます。

そして、そのボックスの背表紙には、何が入っているかが一目でわかるようにラベリングを施しましょう。

「A案件」「請求書関連」「マニュアル」など、具体的な名前を付けておくことが重要です。

デスクの上に置くファイルボックスは、現在進行形で頻繁に使うものだけに限定するのがコツです。

あまり使わない資料が入ったボックスは、デスク下のワゴンや本棚など少し離れた場所に保管します。

こうすることで、デスク上の作業スペースを常に広く確保することができます。

使い終わった資料は、必ず元のファイルボックスに戻すというルールを徹底してください。

この習慣が、資料の散乱を防ぎ、必要な時に必要な情報を素早く取り出せる環境を維持する鍵となります。

キレイな状態を維持するための2つの習慣

一日の終わりにデスクをリセットする習慣

せっかくゾーニングで片付けたデスクも、日々の使い方次第ではすぐに元の散らかった状態に戻ってしまいます。

そうならないために最も効果的なのが、「一日の終わりにデスクをリセットする」という習慣です。

これは、業務終了前のわずか5分間を使うだけで実践できます。

具体的には、その日使った物をすべて、決めた定位置に戻す作業を行います。

デスクの上に出しっぱなしになっている書類をファイルボックスにしまいペンをペン立てに戻し、使い終わったカップをキッチンに運ぶ、といった簡単なことで構いません。

このリセット作業を毎日のルーティンとして組み込むことで、デスクは常に「仕事を開始できる状態」に保たれます。

翌朝、整然としたデスクに向かうことで、気持ちよくスムーズに一日の仕事をスタートできるでしょう。

最初は意識して行う必要がありますが、続けていくうちに歯磨きのように自然な習慣になります。

この小さな積み重ねが、長期的に快適なワークスペースを維持する最大の秘訣なのです。

定期的に持ち物を見直す機会を作る

日々のリセット習慣に加えて、キレイな状態を維持するためには「定期的な持ち物の見直し」も欠かせません。

仕事の内容や役割は時間と共に変化し、それに伴って必要な物も変わっていくからです。

以前は毎日使っていた資料が不要になったり、新しいツールが増えたりすることは珍しくありません。

そこでおすすめなのが、「月末金曜日」や「四半期の初め」など、自分なりのタイミングを決めて持ち物全体をチェックする日を設けることです。

その日に、デスク周りや引き出しの中にある物を改めて見直し、ステップ2で行ったように「一軍」「二軍」「保管・不要」に分類し直します。

この作業を通じて、既に役目を終えた物や不要になった物を手放す良い機会が生まれます。

定期的なメンテナンスを行うことで物の総量が増えすぎて収納から溢れてしまうのを防ぎ、常に自分にとって最適化された状態を保つことができます。

この見直しが、デスク環境を将来にわたって快適に保つための重要な鍵となります。

まとめ

この記事では、在宅ワークの効率を上げるための「ゾーニング片付け術」について、その基本的な考え方から具体的な実践ステップ、そしてキレイな状態を維持する習慣までを詳しく解説しました。

デスクが散らかる根本的な原因は、物の定位置が決まっていないことにあります。

そこで、デスクの上を作業内容ごとにエリア分けする「ゾーニング」という考え方を取り入れることで、物の住所が明確になり、驚くほど機能的な作業空間が生まれるのです。

まずはデスクの物をすべて出すことから始め、使用頻度で分類し、自分のワークスタイルに合わせたゾーン分けを行い、物の定位置を決めていく。

この4つのステップを実践することで、誰でも理想のデスク環境を手に入れることができます。

しかし、大切なのは一度片付けて終わりにしないことです。

日々の終わりに行う5分間のリセット習慣と定期的な持ち物の見直しを組み合わせることで、その快適な状態を長く維持することが可能になります。

整理整頓されたデスクは単に作業効率を上げるだけでなく、心に余裕をもたらし仕事へのモチベーションを高めてくれるはずです。

ぜひ、あなたも今日からゾーニング片付け術を取り入れて、より快適で生産性の高い在宅ワークライフを実現してください。