\今話題の商品をランキングでチェック/

「カステラ」の漢字表記は?「家主貞良」「加須底羅」など当て字の由来や意味を徹底解説

カステラを漢字で書くと?当て字から江戸時代の文字、正しい書き方まで紹介

ふんわりとした食感と、優しい甘さが魅力の「カステラ」。

普段、私たちは当たり前のようにカタカナで「カステラ」と書いています。

しかし、このお菓子には実は様々な漢字表記が存在することをご存知でしょうか。

最も有名な「家主貞良」をはじめ、「加須底羅」や「春庭餹」など、その種類は多岐にわたります。

これらの漢字は、単なる当て字というだけではなく、それぞれに深い意味や由来が込められているのです。

この記事では、江戸時代の書物に記載された文字から、文豪・夏目漱石が用いたとされる表記まで、かすてらの漢字にまつわる謎を徹底解説します。

カステラの語源や日本に伝わった歴史、さらには中国語での表記との違いにも触れていきます。

漢字の由来を知ることで、いつものカステラがもっと味わい深く感じられるかもしれません。

知っているとちょっと自慢できる、カステラの漢字の世界を一緒に探求していきましょう。

カステラに存在する様々な漢字表記!江戸時代の書物から夏目漱石まで

「家主貞良(かすていら)」- 最も有名なカステラの当て字とその意味を解説

カステラの漢字表記として、おそらく最も広く知られているのが「家主貞良」ではないでしょうか。

この四文字は、音を借りた単なる当て字というだけではありません。

実は、とても縁起の良い意味が込められた漢字なのです。

「家主」は文字通り、その家の主(あるじ)を指します。

そして「貞良」は、貞淑で善良であることを意味する言葉です。

これを組み合わせると、「家の主が貞良であれば、その家は安泰で末永く栄える」と解釈することができます。

このような理由から、お祝い事の贈り物としてカステラが選ばれる際には、この「家主貞良」という漢字表記が好んで用いられました。

ただ美味しいだけでなく、贈る相手の家庭の幸せを願う気持ちも一緒に届けられる、素敵な当て字だと言えるでしょう。

かすてらの漢字の中でも、特に日本人の心遣いが感じられる表記の一つです。

「加須底羅」「粕貞羅」- 江戸時代の書物『和漢三才図会』などに記載された漢字表記

カステラの漢字表記は、江戸時代にまで遡ることができます。

当時の様子を伝える貴重な書物には、いくつかの異なる文字でカステラが紹介されていました。

その代表的な例が、江戸時代中期に編纂された日本初の百科事典ともいわれる『和漢三才図会』です。

この書物の中では、カステラは「加須底羅」という漢字で記載されています。

これは、ポルトガル語の音に忠実に漢字を当てたものと考えられています。

また、他の書物、例えば1799年の『諸国板行帖』や1801年の『酒井様御菓子見本帳』などには「粕貞羅」という表記も存在します。

これらの文字からは、当時の人々が異国の菓子をどのように捉え、日本語で表現しようと試行錯誤していたかがうかがえます。

現代の私たちが見慣れたカタカナ表記とは全く違う、歴史を感じさせる漢字表記ですね。

「春庭餹」「卵糖」- 砂糖や卵を使ったケーキを思わせる当て字

カステラには、音だけでなくその特徴から考えられた、非常に風流な当て字も存在します。

その中でも特に美しいのが「春庭餹(かすていら)」という漢字表記です。

「春」の「庭」に咲く花々を思わせるような、華やかで美しいイメージが湧いてきます。

「餹」という文字は、あめや砂糖菓子を意味し、カステラの甘さを表現しているのでしょう。

もう一つ、材料に注目した当て字として「卵糖(らんとう)」という表記もあります。

これは、カステラの主原料である卵と砂糖をそのまま漢字にしたもので、非常に分かりやすいですね。

この表記は、カステラというよりは、卵と砂糖を使ったケーキ全般を指す言葉としても使われることがあります。

これらの漢字を見ると、当時の人々がカステラの黄色い見た目や甘い風味から、様々なイメージを膨らませていたことが伝わってきます。

夏目漱石も使った?明治の文豪とカステラの漢字表記のかかわり

カステラと文学の関わりは深く、特に明治の文豪・夏目漱石の作品にも登場することが知られています。

漱石の作品『草枕』の中には、羊羹(ようかん)と共にカステラが登場する場面があります。

ただし、漱石は「家主貞良」や「加須底羅」のような難解な漢字表記を用いたわけではありませんでした。

作中では、シンプルに「カステラ」とカタカナで表記されています。

明治時代になると、外来語をカタカナで表記することが一般的になってきていたため、漱石もそれに倣ったものと考えられます。

一方で、当時の広告や一部の菓子のレッテルなどには、まだ「加寿底羅」や「かすていら」といった漢字やひらがなの表記も混在していました。

このように、明治期は伝統的な漢字表記から現代的なカタカナ表記へと移り変わる過渡期であり、夏目漱石の作品は、その時代の空気感を映し出す一つの例と言えるかもしれません。

カステラの語源とは?ポルトガル語「カステイラ」が日本に伝来した歴史

語源は「カスティーリャ王国」- ポルトガル語での発音と由来

カステラの名前の由来、その語源を探ると、ヨーロッパの歴史にたどり着きます。

カステラの語源は、ポルトガル語の「Pão de Castela(パォン・デ・カステーラ)」だとされています。

これは日本語に直訳すると「カスティーリャ王国(Castela)のパン」という意味になります。

カスティーリャ王国とは、現在のスペインに存在した王国です。

16世紀頃、ポルトガルの人々にとって、このカスティーリャ王国から伝わった焼き菓子は珍しく、特別なものでした。

そのお菓子が日本に伝来した際、日本人はポルトガル人の発音に近い「カステイラ」や「カステラ」という言葉で呼ぶようになったのです。

つまり、カステラという名前は、ポルトガル語を通して伝わった、スペインの一地方の名前が由来となっているわけです。

一つの食べ物の名前に、壮大な歴史が隠されているのは興味深いですね。

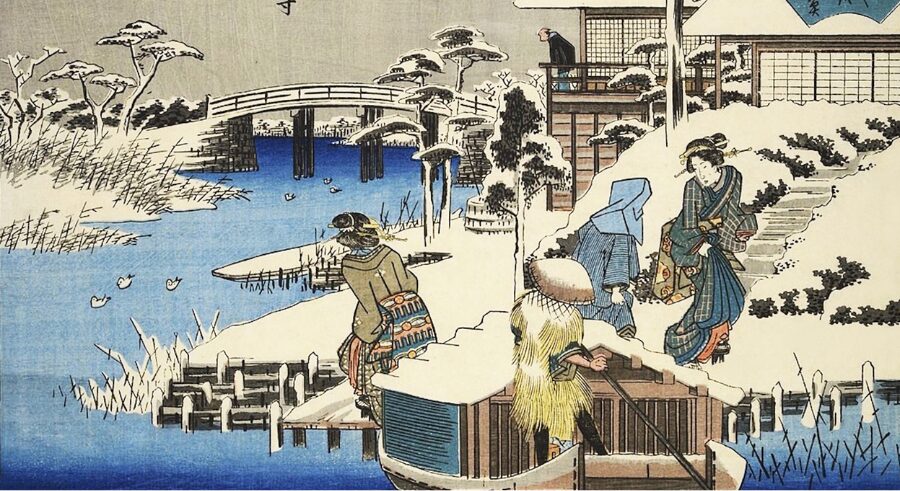

16世紀に長崎へ – 日本のカステラの歴史とスポンジケーキとの違い

カステラが日本に伝わったのは、16世紀の室町時代末期のことです。

ポルトガル人の宣教師や商人たちが、貿易港であった長崎の出島に持ち込んだのが始まりとされています。

当時のカステラは、現在のものとは少し異なり、もっと素朴な焼き菓子だったようです。

その後、長い年月をかけて日本独自の進化を遂げ、しっとりとした食感と上品な甘さを持つ、現在のカステラが完成しました。

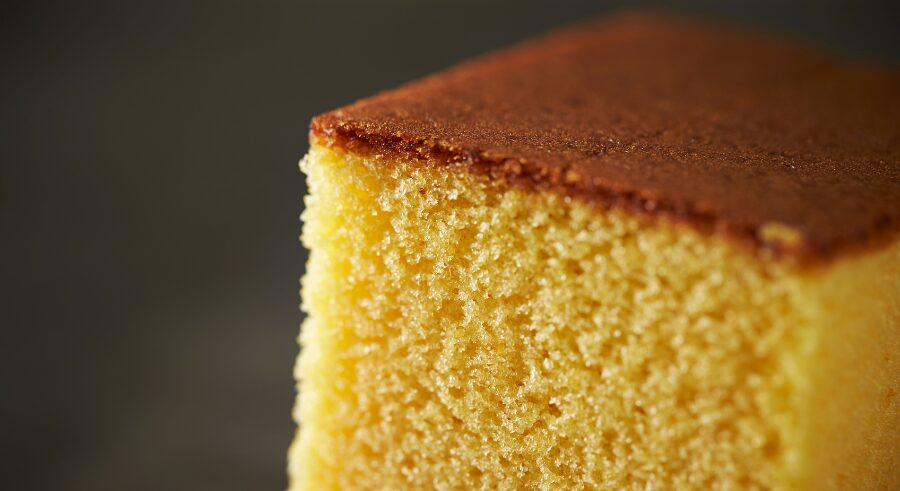

ところで、カステラとスポンジケーキは何が違うのか疑問に思う方もいるかもしれません。

主な違いは材料にあります。

スポンジケーキは卵、砂糖、小麦粉に加えて牛乳やバターなどの乳製品を使いますが、日本の伝統的なカステラは乳製品を使いません。

また、カステラは底にザラメ糖が敷かれているのも大きな特徴です。

この製法の違いが、二つのケーキの独特な食感と風味を生み出しているのです。

中国語の「蛋糕(ダンガオ)」はカステラのこと?意味と発音を比較

お隣の国、中国でもカステラに似たお菓子は人気があります。

中国語でケーキ類全般を指す言葉に「蛋糕(dàn gāo / ダンガオ)」というものがあります。

「蛋」は卵、「糕」はケーキやもちなどの粉物菓子を意味し、まさに卵を使ったケーキということです。

この「蛋糕」という言葉は、日本のカステラを指して使われることもありますし、台湾カステラのように、ふわふわとしたシフォンケーキに近いものを指す場合もあります。

発音は「ダンガオ」となり、日本語の「カステラ」とは全く異なります。

日本のカステラはポルトガル語由来の音であるのに対し、中国語の「蛋糕」は材料をそのまま表す言葉であり、その由来が全く違うことが分かります。

しかし、卵と砂糖を主原料とする甘い焼き菓子という点では共通しており、アジア圏で広く愛されているお菓子であることがうかがえますね。

結局、現代でカステラを漢字でどう書くのが正しい?

なぜ今はカタカナ表記が一般的なのか?その理由を解説

これまで様々なカステラの漢字表記を紹介してきましたが、現代の日本では「カステラ」とカタカナで書くのが最も一般的です。

一体なぜなのでしょうか。

その最大の理由は、カステラがポルトガル語から来た外来語であるためです。

明治時代以降、外国から入ってきた言葉はカタカナで表記するというルールが定着していきました。

これにより、多くの人々にとって「カステラ」というカタカナ表記が、最も分かりやすく、馴染み深いものとなったのです。

また、画数が多く難しい漢字表記よりも、シンプルなカタカナの方が、商品のラベルや広告などで見たときにすぐに認識しやすいという利点もあります。

このように、言語のルールと商業的な視点の両方から、カタカナ表記が一般的になったと考えられます。

とはいえ、伝統的な漢字表記が完全に使われなくなったわけではありません。

家主貞良と他の当て字

現代において、カステラの漢字表記、特に「家主貞良」は、特別な意味合いを持って使われることがあります。

前述の通り、この当て字には「家の主が貞淑で善良であれば、その家は栄える」という縁起の良い意味が込められています。

そのため、結婚祝いや新築祝い、長寿のお祝いといった慶事の贈り物としてカステラを選ぶ際に、あえてこの漢字を添えることがあります。

一方で、「加須底羅」や「粕貞羅」といった表記は、歴史的な文脈や江戸時代の文化を紹介するような場面で使われることが主です。

また、「春庭餹」のような風流な表記は、創作物やデザインの一部として、その美しいイメージを活かす形で用いられることがあるかもしれません。

このように、どの漢字を選ぶかによって、伝えたいニュアンスや雰囲気が大きく変わってくるのが、カステラの漢字表記の面白いところです。

手紙やメッセージで漢字を使いたい!状況別のおすすめ表記を紹介

もしあなたが手紙やメッセージでカステラのことを書く際に、漢字を使ってみたくなった場合、状況に応じて使い分けるのがおすすめです。

以下に、状況別のおすすめ表記をまとめてみました。

| 状況 | おすすめの漢字表記 | 理由・ニュアンス |

|---|---|---|

| 結婚祝い、新築祝いなどのお祝い事 | 家主貞良 | 相手の家庭の繁栄を願う気持ちが伝わるため。 |

| 目上の方への丁寧な手紙 | 加寿底羅、佳須帝羅 | 「寿」や「佳」など、おめでたい文字が入っており、格調高い印象を与えるため。 |

| 親しい友人へのメッセージ | かすていら(平仮名) | 柔らかく、親しみやすい印象になるため。 |

| 歴史や文化について語る文脈 | 加須底羅、粕貞羅 | 江戸時代の書物にも記載された、歴史的な正確さを示すため。 |

このように、TPOに合わせて漢字や仮名を使い分けることで、あなたの気持ちをより豊かに表現することができるでしょう。

単に「カステラ」と書くよりも、受け取った相手に与える印象がぐっと深まるはずです。

まとめ:カステラの漢字は当て字の宝庫!由来を知って味わいを深めよう

この記事では、カステラに存在する様々な漢字表記について、その由来や意味を解説してきました。

「家主貞良」という縁起の良い当て字から、江戸時代の書物に記載された「加須底羅」、さらには材料から連想された「卵糖」まで、カステラには実に豊かな文字の文化があることがお分かりいただけたかと思います。

これらの漢字表記は、カステラがポルトガルから日本へ伝来し、長い年月をかけて日本文化に深く根付いてきた歴史の証です。

普段何気なく目にしている「カステラ」というカタカナの裏側には、当時の人々が異国の文化をどう受け止め、日本語で表現しようとしたかの工夫と知恵が詰まっています。

カステラの語源が遠いスペインの「カスティーリャ王国」にあることや、中国語の「蛋糕」との違いを知ることも、また新たな発見だったかもしれません。

次にカステラを食べる機会があれば、ぜひこれらの漢字やその背景にある物語を思い出してみてください。

いつものカステラが、より一層味わい深く、特別なものに感じられるはずです。