\今話題の商品をランキングでチェック/

アルミホイルの裏表、どっちが正解?くっつく原因と料理で役立つ便利な使い方を解説

アルミホイルの裏表、どっちが正解?くっつく原因と料理で役立つ便利な使い方を解説

キッチンに常備されている便利なアイテム、アルミホイル。

料理の際に「裏表ってどっちが正しいの?」と疑問に思った経験はありませんか。

光沢のあるキラキラした面と、つやのないマットな面、どちらを食材側に向けるべきか、迷ってしまう方も少なくないでしょう。

この記事では、多くの人が抱くアルミホイルの裏表に関する疑問に詳しくお答えします。

実は、その答えはアルミホイルの製造方法に隠されているのです。

さらに、料理でよくある「食材がくっつく」という悩みを解決する簡単な方法や、おにぎりを包む際のポイントも解説。

オーブンやトースターでの上手な使い方から、落し蓋としての活用術、さらには掃除や暮らしに役立つ意外な使い方まで、アルミホイルを使いこなすための情報を幅広く紹介します。

また、使用上の注意点やクッキングシートとの上手な使い分け方、目的に合った選び方についても触れていきます。

この記事を読めば、アルミホイルへの理解が深まり、日々の料理や家事がもっと快適で楽しくなるはずです。

アルミホイルの裏表、光沢面とマット面に違いはある?

結論:基本的な機能の違いはない!理由は製造方法にあり

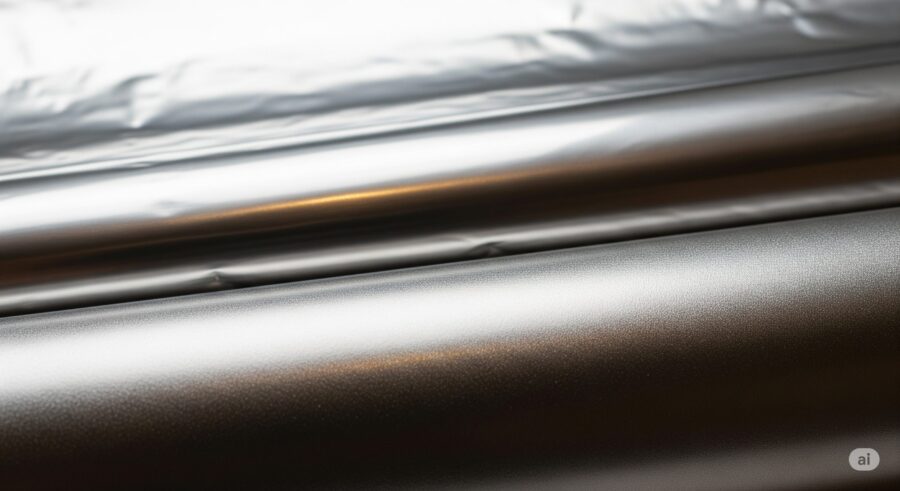

結論から言うと、一般的なアルミホイルの光沢面とマット面(つや消し面)に、基本的な機能の差はありません。

そのため、料理でどちらの面を内側にして食材を包んでも、熱の伝わり方や効果に違いは出ないのです。

では、なぜ見た目が違うのでしょうか。

その理由はアルミホイルの製造過程にあります。

アルミニウムの塊をローラーで何度も圧力をかけて薄く延ばしていくのですが、非常に薄く破れやすいため、最終工程では2枚のアルミ箔を重ねて圧延します。

このとき、ローラーに直接触れていた面は磨かれて光沢のある「光沢面」になります。

一方で、重ね合わせた内側の面同士は互いに接触するため、光沢のないマットな仕上がりになるというわけです。

言ってしまえば、見た目の違いは製造上の都合で生まれるものであり、熱伝導率などの機能面で優劣があるわけではないので、普段の調理ではどちらの面を使っても問題ありません。

【注意】くっつき防止加工など、製品によっては裏表がある場合も

前述の通り、標準的なアルミホイルには裏表による機能差はありません。

しかし、近年では料理がもっと便利になるように、特殊な加工が施された機能性の高い製品も多く販売されています。

例えば、片面にシリコン樹脂などがコーティングされた「くっつき防止加工」のアルミホイルです。

このような製品には、明確に裏表が存在します。

加工が施されている面を食材側に使用することで、餅や魚、チーズを使った料理などがくっつきにくくなります。

多くの場合、どちらの面を使うべきかパッケージにイラスト付きで分かりやすく表示されています。

「こちら側に食品をのせてください」といった記載があるはずなので、使用前には必ず確認する習慣をつけると良いでしょう。

もし裏表を間違えてしまうと、せっかくのくっつき防止機能が発揮されません。

便利な機能を最大限に活用するためにも、パッケージの情報をしっかりチェックすることが大切です。

アルミホイルが食材にくっつく!料理でよくある悩みの解決法

餅や魚を焼く時にくっつくのを防ぐ簡単な方法

オーブントースターなどで餅や魚を焼いたとき、アルミホイルに食材がくっついてしまい、残念な思いをした経験は誰にでもあるでしょう。

この現象は、食材に含まれるタンパク質が熱によって金属であるアルミと結びつくことで起こります。

しかし、いくつかの簡単な方法でこれを防ぐことが可能です。

一つ目の方法は、アルミホイルの表面に薄く油やバターを塗ることです。

油の膜が食材とアルミホイルの間に入ることで、くっつきを防止できます。

二つ目の方法は、アルミホイルを一度くしゃくしゃにしてから広げ、その上に食材を乗せることです。

表面に凹凸ができることで食材との接触面積が減り、くっつきにくくなる効果が期待できます。

また、食材を乗せる前に数分間アルミホイルを予熱しておくのも有効な方法です。

これらの工夫で、料理の仕上がりがきれいになり、後片付けも楽になります。

おにぎりを包む時はどっちの面がおすすめ?

おにぎりをアルミホイルで包む際、裏表どちらを使うべきか迷うかもしれません。

これには、基本的な機能に差はないため、どちらの面を使っても構いません。

ただ、いくつかの視点からおすすめの使い方を紹介します。

まず、見た目を重視するなら、キラキラした光沢面を外側にする方が見栄えが良いと感じる方が多いでしょう。

一方で、衛生面を考慮する方もいます。

製造工程で外気に触れる光沢面よりも、内側で重なっていたマットな面の方が清潔だと考え、こちらを食品側に使うという考え方です。

どちらを優先するかは個人の好みによります。

ちなみに、アルミホイルでおにぎりを包むことには、適度な通気性がありながらもご飯の水分を保ちやすいというメリットがあります。

ラップで包むよりも蒸れにくく、ご飯がべちゃっとするのを防いでくれるため、美味しく保存したい場合にはアルミホイルの利用がおすすめです。

オーブンやトースターで大活躍!アルミホイル調理の便利な使い方

オーブン・オーブントースターで上手に使う時のポイント

オーブンやオーブントースターを使った調理で、アルミホイルは非常に役立つアイテムです。

その最大のメリットは、高い熱伝導率にあります。

食材を包んで加熱する「ホイル焼き」は、熱が均一に伝わりやすく、食材のうま味や水分を逃さずにふっくらと仕上げることができます。

鶏肉や魚、きのこなどを一緒に包んで調理すれば、手軽に美味しい一品が完成します。

また、調理中に食材の表面だけが焦げてしまうのを防ぐためにも活用できます。

例えば、グラタンやケーキを焼く際に、焼き色がつきすぎた部分にふんわりとかぶせるだけで、焦げ付きを防ぎながら中までしっかり火を通せます。

このように、アルミホイルを一枚使うだけで、加熱の具合を上手にコントロールすることが可能です。

さらに、オーブンの天板に敷いておけば、調理中に出る油や汁気を受け止めてくれるため、後片付けが格段に楽になるという嬉しい利点もあります。

落し蓋としての使用法|料理の幅が広がる活用術

アルミホイルは、煮物を作る際の「落し蓋」としても非常に便利に活用できます。

落し蓋を使うと、煮汁が効率よく循環し、少ない煮汁でも食材全体に味を均一に染み込ませることが可能です。

また、食材が煮汁の中で動くのを防ぎ、煮崩れを防ぐ効果も期待できます。

本来は木製やステンレス製の落し蓋を使いますが、アルミホイルであれば鍋の大きさに合わせて自由にサイズを調整できるのが大きなメリットです。

使い方はとても簡単で、鍋の直径より少し大きめにアルミホイルをカットし、中央部分に菜箸などで数カ所穴を開けます。

この穴が蒸気を逃がす役割を果たします。

あとは、それを食材の上に直接かぶせるだけです。

使用後はそのまま捨てられるため、洗い物が増えないのも嬉しいポイント。

この使い方を覚えれば、わざわざ専用の落し蓋を用意する必要がなくなり、キッチンの収納スペースの節約にもつながるでしょう。

【使用前に確認】アルミホイルの安全性と使用上の注意点

電子レンジで絶対に使ってはいけない理由

これは非常に重要な注意点ですが、アルミホイルは電子レンジで絶対に使用してはいけません。

なぜなら、火災を引き起こす可能性があり、大変危険だからです。

電子レンジは、「マイクロ波」という電波を食品に当てて、その水分を振動させることで熱を発生させて温める仕組みになっています。

アルミホイルのような金属は、このマイクロ波を反射する性質を持っています。

そのため、庫内に入れたアルミホイルにマイクロ波が当たると、激しく反射して火花が散ることがあります。

この火花が庫内の壁を傷つけたり、食品に引火したりして、最悪の場合、電子レンジの故障や火災の原因となってしまうのです。

オーブン機能やトースター機能での使用は問題ありませんが、電子レンジの「あたため」機能では、アルミホイルはもちろん、金属が使われている食器などの使用も避ける必要があります。

安全に調理器具を利用するためにも、このルールは必ず守るようにしてください。

梅干しや醤油など、酸・塩分が強い食材への使用は注意

アルミホイルは非常に便利な調理アイテムですが、使用する食材によっては注意が必要です。

特に、梅干し、お酢、味噌、醤油といった酸や塩分を多く含む食品に長時間触れさせておくことは避けるべきです。

なぜならば、酸や塩分にはアルミニウムを溶かす性質があるからです。

これらの食材をアルミホイルで包んで長期間保存すると、アルミホイルが変色したり、ひどい場合には穴が開いてしまったりすることがあります。

これは、食品に含まれる酸や塩分が化学反応を起こし、アルミニウム成分が微量に溶け出すために起こる現象です。

短時間の調理、例えばホイル焼きで醤油を少し使う程度であれば大きな問題になることは少ないですが、梅干しを包んだおにぎりを長時間置くといった使い方はおすすめできません。

食材の風味を損なわず、安全に使用するためにも、酸や塩分の強い食品との長時間の接触は避けるように心がけましょう

アルミホイルの捨て方は?自治体ごとのゴミ分別の確認方法

使い終わったアルミホイルの捨て方、つまりゴミの分別方法は、お住まいの自治体によってルールが異なります。

そのため、一概に「これ」という正解はありません。

一般的には、「燃えないゴミ」として分類されることが多いようです。

しかし、地域によってはリサイクル可能な「資源ゴミ」や「金属類」として回収している場合もあります。

正しい分別方法を確認するためには、まず自治体が発行しているゴミ分別のパンフレットやガイドブック、公式ウェブサイトをチェックするのが最も確実です。

最近では、ゴミ分別用のスマートフォンアプリを提供している自治体も増えており、品目名を入力するだけで簡単に調べることができて便利です。

捨てる際には、ソースや油などのひどい汚れは軽く拭き取るか洗い流し、小さく丸めてから捨てると、かさばらずに済みます。

地域のルールを守り、正しく分別して処分することを心がけてください。

アルミホイルとクッキングシートの違いは?上手な使い分け方

熱伝導、耐熱温度、くっつきにくさの比較

キッチンでよく使われるアルミホイルとクッキングシートは、似ているようでいて特性が全く異なります。

まず、熱伝導率ですが、これは金属であるアルミホイルの方が圧倒的に高いです。

熱を素早く均一に伝えたいホイル焼きなどにはアルミホイルが向いています。

次に耐熱温度です。

製品によって差はありますが、一般的にアルミホイルの耐熱温度は600℃以上と非常に高く、直火にも耐えられます。

一方、クッキングシートは紙にシリコン加工などを施したもので、耐熱温度は250℃前後のものが多く、それを超える温度や直火での使用は燃える危険があるためできません。

そして、食材のくっつきにくさでは、クッキングシートに軍配が上がります。

表面加工により、クッキー生地やチーズなどもくっつきにくいため、お菓子作りやオーブン料理で非常に重宝します。

このように、それぞれの特性を理解することが上手な使い分けの第一歩となります。

| 項目 | アルミホイル | クッキングシート |

|---|---|---|

| 熱伝導 | 高い | 低い |

| 耐熱温度 | 約660℃ | 約250℃ |

| くっつきにくさ | くっつきやすい | くっつきにくい |

| 電子レンジ使用 | 不可 | 可 |

| 落し蓋としての使用 | 可 | 可(ただし煮汁を吸う) |

【料理別】こんな時はアルミホイル、こんな時はクッキングシート

それぞれの特性を理解した上で、具体的な料理シーンでの使い分け方を紹介します。

まず、アルミホイルが活躍するのは、熱をしっかり伝えたい料理です。

魚やきのこのホイル焼き、焼き芋、焼きとうもろこしなど、食材を包んでうま味を凝縮させたい調理に適しています。

また、オーブントースターでパンや餅を焼く時や、調理中に部分的な焦げ付きを防ぎたい時にも便利です。

落し蓋として利用するのも良いでしょう。

一方、クッキングシートが向いているのは、食材がくっつくのを防ぎたい場面です。

クッキーやケーキなどのお菓子作りでは必須のアイテムと言えます。

オーブンで鶏肉を焼く際、天板に敷けば皮がくっつかず、パリッと仕上がります。

他にも、蒸し料理の際に蒸し器に敷いたり、食材を包んで電子レンジで加熱したりするのにも使えます。

このように、作りたい料理によって「熱を伝えるアルミホイル」と「くっつきを防ぐクッキングシート」を上手に選ぶことで、料理の失敗が減り、仕上がりも格段に良くなります。

料理以外にも使える!アルミホイルの意外な活用法

掃除やお手入れに役立つ使い方

アルミホイルの活躍の場は、実は料理だけにとどまりません。

家の中の掃除やお手入れにも役立つ、意外な使い方があるのです。

その一つが、シンクや鍋の汚れ落としです。

使い終わったアルミホイルをくしゃくしゃに丸めて、少量のクレンザーや水をつけてこすると、研磨剤の代わりのようにして水垢やぬめり、軽い焦げ付きを落とすのに役立ちます。

ただし、傷がつきやすい素材には使用を避けるなど注意が必要です。

また、排水口のぬめり防止にも使えると言われています。

アルミホイルを小さく丸めていくつか排水口の受け皿に入れておくと、水に触れることで発生する金属イオンが、細菌の繁殖を抑える効果が期待できるとされています。

キッチンの気になる部分を手軽にお手入れできる、便利な裏技として覚えておくと良いでしょう。

ただし、効果は永続的ではないため、定期的に交換することをおすすめします。

覚えておくと便利な暮らしの裏技

料理や掃除以外にも、アルミホイルは日々の暮らしの中で役立つ様々な裏技を持っています。

例えば、切れ味が悪くなったハサミの切れ味を一時的に復活させる方法です。

アルミホイルを数回折りたたみ、その上からハサミで何度か切るだけで、刃が簡易的に研がれて切れ味が多少改善します。

あくまで応急処置ですが、いざという時に覚えておくと便利です。

また、アイロンがけの効率を上げる使い方もできます。

アイロン台のカバーの下にアルミホイルを一枚敷いておくと、熱が反射して衣類の両面から熱が加わるようになり、シワが伸びやすくなります。

さらに、ゴボウや新じゃがいもなどの薄い皮をむく際にも活用できます。

アルミホイルを丸めたもので軽くこすると、余分な土を落としながら薄皮だけをきれいにむくことが可能です。

このように、アルミホイルはアイデア次第で生活の様々な場面で便利に使えるアイテムなのです。

よく使うからこそ知っておきたいアルミホイルの選び方

①用途で使い分ける!厚さの種類と特徴

アルミホイルを選ぶ際、まず注目したいのが「厚さ」です。

スーパーなどで一般的に売られているのは、厚さ約11~12マイクロメートルの標準的なタイプです。

これは、おにぎりを包んだり、食品の保存や落し蓋として使ったりと、日常的な用途に幅広く対応できます。

一方で、もう少し強度が必要な場合には「厚手タイプ」がおすすめです。

標準タイプより厚みがあるため破れにくく、ホイル焼きやバーベキューなど、アウトドアでの調理にも安心して使えます。

さらに、より頑丈な「超厚手タイプ」や「特厚タイプ」といった製品も存在します。

これらはバーベキューの鉄板代わりに使用したり、コンロ周りの油汚れ防止シートとして利用したりするのに適しています。

このように、普段使い用と、少しハードな使い方をする時用で厚さを使い分けることで、調理中のストレスが減り、より快適にアルミホイルを活用できるようになります。

②オーブンの天板やフライパンに合わせる「幅」で選ぶ

アルミホイルの選び方で意外と見落としがちなのが「幅」です。

最も一般的なのは25cm幅の製品ですが、実は30cm幅のワイドタイプや、フライパンでの使用を想定した20cm幅のコンパクトなタイプなど、様々な種類があります。

例えば、ご家庭のオーブンの天板が大きい場合、25cm幅だと1枚では覆いきれず、2枚並べて使う必要があるかもしれません。

そんな時、30cm幅のアルミホイルを選べば、1枚でぴったりと敷くことができ、手間も省けて経済的です。

逆に、朝食のトーストを1枚焼く時や、小さなフライパンで少量の調理をする際には、幅の広いものだと余分が出てしまいがちです。

このような場合には、幅の狭いタイプが使いやすく、無駄がありません。

よく使う調理器具のサイズを一度確認し、それに合った幅のアルミホイルを選ぶことで、日々の料理が少しスムーズになります。

用途に合わせて最適な幅を選ぶという視点を持ってみることをおすすめします。

③くっつき防止加工など料理が快適になる「機能性」で選ぶ

最近では、基本的な機能に加えて、料理をより快適にするための特殊な加工が施された「機能性」アルミホイルが数多く登場しています。

その代表格が、くっつき防止加工がされた製品です。

片面にシリコン樹脂などがコーティングされており、餅や魚、チーズやタレをつけた肉などを焼いても、食材がホイルにくっつきにくくなっています。

油を引く手間が省け、後片付けも簡単になるため、一度使うと手放せなくなるという方も多い便利なアイテムです。

また、表面に凹凸をつけたエンボス加工の製品も、食材との接触面が少なくなることでくっつきにくさを実現しています。

他にも、熱を吸収しやすいように片面を黒く加工し、火の通りを早くする効果が期待できるタイプや、飛び出すのを防ぐための工夫がされたパッケージなど、様々な機能があります。

普段の料理で感じているちょっとした不便を解消してくれる機能性アルミホイルを選んでみるのも良いでしょう。

まとめ

この記事では、アルミホイルの裏表の違いから、くっつく原因の対策、料理や生活に役立つ様々な使い方まで、幅広く解説してきました。

結論として、一般的なアルミホイルの光沢面とマット面に機能的な差はなく、どちらを使っても問題ありません。

この違いは製造工程で生まれるものです。

ただし、くっつき防止加工などが施された製品には裏表があるので、パッケージの表示を確認することが大切です。

料理で食材がくっつく悩みは、油を塗ったり、ホイルを一度くしゃくしゃにしたりする簡単な方法で解決できます。

また、オーブン調理や落し蓋としての活用法、さらには掃除やハサミの切れ味復活といった意外な使い方も紹介しました。

一方で、電子レンジでの使用禁止や、酸・塩分が強い食品への注意など、安全に使うための重要なポイントもあります。

アルミホイルは、厚さや幅、機能性で選ぶことで、さらに便利になります。

本記事で得た情報を参考に、アルミホイルの特性を正しく理解し、日々の暮らしの中で上手に活用してみてください。